会社が破産・倒産した場合の社長・代表取締役の責任は?

株式会社の社長(代表取締役)の不適切な経営で会社が倒産し法人破産となれば、多くの場合、会社の債権者は僅かな配当を得るだけで、多大な損害を被ります。

この場合、社長・代表取締役は、個人として責任をとることになるのでしょうか?

この記事では、株式会社の法人破産にあたって、取締役の責任が追及されるか否かについてご説明します。

1.会社の破産について取締役は民事責任を負う?

(1) 取締役の会社に対する民事責任

株式会社の取締役は株主総会によって選任され(会社法329条1項)、会社と委任契約を結んで職務に就くため、委任契約上、善良なる管理者としての注意をもって、会社の管理運営にあたる義務を負います(会社法330条、民法644条)。

この「善管注意義務」の内容を明確化したものとして、取締役は会社のため忠実にその職務を行わなければならないという「忠実義務」も課せられ(会社法355条)、そこには、取締役は会社の利益を犠牲にして自己または第三者の利益を図ってはならない義務も含まれていると理解されています。

いわゆる「社長」即ち代表取締役は、取締役の中から取締役会決議によって選任されるので(会社法362条3項)、やはり会社に対して、取締役としての善管注意義務・忠実義務を負担しています。

そこで、代表取締役を含む取締役が任務を怠り、不適切な会社運営をしたことによって会社が損害を被った場合、取締役は会社に対し、その損害を賠償する責任を負担します。

これを「任務懈怠責任」と呼びます(会社法423条1項)。

これは損害を被った結果、会社が倒産・破産したか否かを問いません。損害を与えた以上は、会社が存続している場合でも賠償義務を負う可能性があります。

もっとも、経営にリスクを伴うのは必然であり、経営判断の結果、会社に損害が生じたときに常に取締役が賠償責任を負担するとすれば、経営者は萎縮して消極的になり、取締役のなり手もいなくなってしまいます。

そこで経営判断事項については、取締役に広い裁量を認め、判断のプロセスや内容に著しい不合理がない限りは善管注意義務違反とならないと理解されています。

これを「経営判断原則」と呼びます。

【最高裁平成22年7月15日判決】

A社が、その事業再編の一環として、B社を子会社とするべく、B社の株式を株価の5倍の価額で買い取った行為が、取締役の善管注意義務違反に問われた事案です。原審は取締役の責任を認めました。

しかし、最高裁は、B社株を買い取る事業上の必要性があり、今後の株価上昇も期待でき、A社内の取締役全員による会議で検討がなされ弁護士からの意見聴取なども行われたなどの事実を指摘し、判断プロセスと内容に著しい不合理はないとして、取締役の義務違反を否定しました。

取締役の判断ミスによって会社が倒産・破産に追い込まれたとしても、判断プロセスと内容に著しい不合理がない限りは、判断ミスの責任を追及することはできません。

(2) 取締役の第三者に対する民事責任

株式会社は経済社会において重要な位置を占め、その活動は取締役などの役員の職務執行に依存しているにもかかわらず、不適切な職務執行によって、会社の取引先を含む第三者に損害を生ぜしめた事例が跡を絶ちません。

そこで、取締役など役員が、職務を行うについて悪意または重大な過失があったときは、取引先など第三者、すなわち当該会社以外の者の損害についても賠償する責任を負わされています(会社法429条1項)。

この責任は、第三者を保護するための特別な規定であり、

- 取締役の悪意・重過失ある行為によって会社が損害を被り、その結果、間接的に会社の取引先などの第三者が損害を被ったケース(間接損害と呼びます)

- 取締役が悪意・重過失により直接に第三者に損害を与えたケース(直接損害と呼びます)

いずれの場合も、賠償責任を負うとされています(※最高裁昭和44年11月26日判決)。

したがって、取締役の悪意・重過失ある行為で会社に損害が生じ、倒産・破産に至ったことで、取引先など第三者が会社に対する債権を回収できなくなり、損害が発生した場合には、その取締役は損害賠償責任を負担することになります。

【最高裁昭和41年4月15日判決】

放漫経営の事案です。この会社の代表取締役は、事業の遂行に明確な見透し・方針を持たず、事業の拡張で収益を増加して手形金の決済が可能と軽率に考えて、手形を振りだして融資を受けました。

しかも、その融資金を、会社の資産・能力を考慮せず、調査も不十分な事業に多額の投資をしてしまい、会社の破綻を招き、会社は手形金の支払いが出来なくなりました。

最高裁は、この融資を受けるための手形の振出しという職務行為には重大な過失があると認定し、第三者である当該手形の所持人に対する代表取締役の損害賠償責任を認めました。

2.会社の破産に対する役員の民事責任の追及方法

それでは、以上のような取締役の賠償責任は、会社が破産した場合、どのように追及されるのでしょうか?

(1) 取締役の会社に対する民事責任の追及方法

例えば、取締役Aが会社に対して損害賠償義務を負担する場合、会社を代表してAに賠償請求を行うのは代表取締役Bの職務ですが(会社法349条4項、363条1項1号)、会社が取締役Aに民事訴訟を提起するときは、株主総会が特に定めた者が会社を代表して訴訟を行うことができ(同353条)、監査役設置会社である場合は監査役が会社を代表して訴訟を行います(同353条、386条1項1号)。

また会社内部の仲間意識によって責任追及が懈怠されることを防ぐため、会社に代わって株主も、取締役に対して訴訟を提起することが可能です。いわゆる「株主代表訴訟」です(会社法847条)。

以上が平時の責任追及方法です。

しかし、いったん会社の法人破産手続が開始されれば、会社財産を管理し処分する権限は、裁判所の選任した破産管財人に移ります(破産法78条1項)。

破産管財人は、会社財産を集めて処分し、金銭に換価し、債権者に配当するのが仕事だからです。

そして、会社が取締役に対して有する損害賠償請求権という債権も、会社財産のひとつですから、破産管財人が取締役に請求をして回収し、配当の財源にしなくてはなりません。

ところが、通常の訴訟手続では回収に時間を要し、かえって破産管財業務の負担となってしまう可能性がある一方、会社の破綻状況においては、損害賠償責任を負担するはずの取締役が財産隠しに走り、訴訟による追及が実際上の効果を持たない事態も珍しくありません。

そこで破産法では、取締役の賠償責任の有無・内容を、通常の訴訟よりも簡易・迅速に判断できる「役員責任査定決定」という制度が設けられています(破産法178条)。

具体的には、破産管財人の申立て、または裁判所の職権で、取締役の損害賠償責任の有無・内容を決定することができます。

簡易迅速な手続とは言え、取締役の権利義務にかかわる事項を決めるものですから、破産管財人が申し立てる場合には、その取締役が損害賠償責任を負うことが一応確からしいと明らかにする疎明資料を提出しなくてはなりません(破産法178条2項)。

また裁判所は、その取締役を呼び出して審尋する必要があり(破産法179条2項)、責任を認める査定決定に異議がある者は、決定の送達から1ヶ月以内であれば不服申立て手段としての「異議の訴え」が認められ、さらに裁判所で審理がなされます(同180条1項)。

異議申立てがなされず、査定決定が確定したときには、認められた損害賠償請求権の債務名義を取得することができ、破産管財人は取締役の財産に対して強制執行を行うことが可能となります(破産法180条5項)。

また、取締役による財産隠し、財産消費によって損害賠償金の回収が困難となることを防止するため、その財産の保全処分が認められています。

具体的には、会社の破産手続開始決定があった後には、裁判所は、破産管財人の申立て、または裁判所の職権で、取締役の財産を保全する処分(多くの場合、財産の仮差押え)をすることができます(破産法177条1項)。

また、破産手続開始決定の前であっても、破産申し立て後であれば、緊急の必要があると認められるなら、債務者(つまり破産する会社の代表取締役等)などの申立て、または裁判所の職権で、同様の保全処分を行うことができます(破産法177条2項)。

このように法人破産にあたって、会社に対する取締役の賠償責任を追及する法制度は、一応は整っています。

しかし、破産管財人は、会社財産を迅速に換価して配当することが要請されているうえ、取締役の責任が認められても、金銭を回収できる可能性が低いケースも珍しくはありません。

ことに中小企業における法人破産の場合、取締役が会社の債務を個人保証しているケースがほとんどであり、会社の法人破産と同時に取締役が個人破産の申立てをしているのが通常ですから、現実の回収は困難な場合が大部分なのです。

破産管財人としては、取締役の責任を追及するか否かは、回収の可能性と、手続にかかる手間と時間を勘案して判断せざるを得ません。

このため役員責任査定決定という手続が利用されるケースは非常に少ないとされています。

(2) 役員の第三者に対する民事責任の追及方法

取締役が職務執行にあたり、悪意・重過失で第三者に損害を与えた場合の損害賠償責任は、会社の法人破産とは別に、取締役個人が責任を負う債務ですから、損害を受けた者は、取締役個人に対して賠償を請求することになります。

ただ、先に述べたとおり、法人破産の場合、会社債務の保証人となっている取締役も個人破産をすることが大部分なので、実際に賠償金を回収することは困難であることが実情です。

会社が破綻する状況では、取締役などの役員が違法行為を行っていたことが明るみにでるケースが珍しくありません。例えば、次のような犯罪です。

・会社の財産を自分のために着服した業務上横領罪(刑法253条)……10年以下の懲役刑

・任務に背いて自己または第三者の利益を図り、会社に損害を与えた特別背任罪(会社法960条1項)……10年以下の懲役刑・1000万円以下の罰金刑、またはその両方

・法令・定款に違反して違法に利益配当を行なうなどの「会社財産を危うくする罪」(会社法963条)……5年以下の懲役刑・500万円以下の罰金刑、またはその両方

3.会社を破産させた役員は再度社長になれる?

法人破産をした会社の取締役、代表取締役であっても、別の会社の取締役、代表取締役となることが可能です。これを禁ずる法律はありません。

また、その取締役、代表取締役が個人破産をした者であっても同様です。

かつては、個人破産をして復権前の者は会社の取締役に就任できないと定められていました(旧商法254条の2第2項)。自己の財務を管理できない者に会社経営を委ねるべきではないと考えられたためです。

しかし、どのような者に経営を任せるかは、株主が判断すれば良いことです。実際、何度も会社を潰した経営者が最終的に成功を納めた例は幾らでもあります。

そこで現行の会社法では、このような定めは削除されています。したがって、問題なく取締役・代表取締役となることができます。

4.まとめ

泉総合法律事務所では、ご相談の際・ご依頼後において経営状況などの聞き取りを行い、そのうえで「損害を与えた」とみなされてしまう可能性やその対処方法について万全の策を講じて、破産手続を進めてまいります。

当事務所には多大な負債を抱えた会社・代表者の破産手続のお手伝いをしてきた実績が豊富にございますので、法人破産に関することは是非とも当事務所にご相談ください。

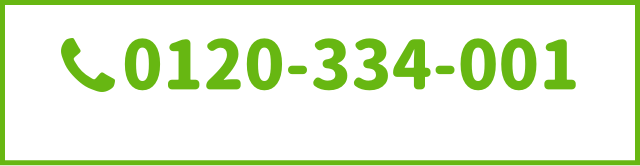

借金問題の相談は何度でも無料ですので、まずはお気軽にお問い合わせいただければと思います。